Архангелиты - дети Немецкой слободы

Хроники старинного рода Пецъ (Paetz), малоизвестные страницы истории с XIV века по сегодняшний день

Светлой памяти Евгения Петровича Божко, историка-исследователя

Семья Шлау в Великом Устюге в1915-1918 годах

Вильгельм Шлау.

Первая Мировая война застала меня в Митаве, где я учительствовал в сельской школе, которую содержали тамошние землевладельцы.

Положение местных немцев сразу же ухудшилось. И русские, и латыши перестали нам доверять, выказывали подозрительность, на нас доносили. Немцев увольняли с государственной службы, более влиятельных из них выселяли из пограничной полосы. Место полицмейстера Шне занял русский — Моркотун. В помещении нашей школы разместились военные, и нам пришлось проводить занятия в частных домах – каждый класс в другом доме. Весной 1915 года немецкие войска подошли к Митаве, но скоро отступили, и мы отважились поехать на каникулы к моему отцу в Салис Вольмарского уезда, где был его пасторат. Мы были у отца, когда немцы заняли Митаву, и линия фронта установилась между Митавой и Ригой. О возвращении домой не могло быть и речи, и мне пришлось искать себе работу в рижских частных школах. Государственные школы из Риги уже эвакуировались, школьное управление перебралось в Дорпат /Юрьев, Тарту/. Как учитель сельской школы я не подлежал призыву на военную службу, но теперь всех учителей в моем положении стали призывать. Правда, я получил временную отсрочку, но мне все же, советовали устроиться в государственной школе, иначе при следующем призыве, очередь, вероятно, дойдет и до меня. Я отправился в Дорпат, и там, в канцелярии попечителя школ, встретил бывшего начальника нашего школьного округа Руцкого, моего классного наставника в рижской гимназии. «Поезжайте в Петроград»- посоветовал он. В немецких церковных школах Петрограда для меня места не нашлось, и директор Реформатской школы Брок порекомендовал мне обратиться к товарищу министра просвещения графу Рачинскому, который принял меня весьма любезно и направил к помощнику попечителя петроградских учебных округов Маркову. В какой другой стране, кроме царской России, посчитали бы само собой разумеющимся так любезно помогать молодому безработному учителю? Марков предложил мне на выбор три города: Архангельск, Великий Устюг и Белозерск. Нужно сказать, что мой отец был старшим пастором в Шпренгеле, в Вольмарском уезде, и я предвидел, что его оттуда могут выслать. Свой выбор я с одобрения Маркова остановил на Устюге, считая, что Белозерск лежит слишком близко к западным районам России, а через Архангельск осуществляется главная связь с союзниками, поэтому можно рассчитывать лишь на Устюг, так как там отцу разрешат жить. Как оказалось, мой расчет был правильным. Великий Устюг так называется, ибо он расположен у самого устья реки Юг, которая впадает в Сухону, или «Малую Двину», как ее там называют. Около Котласа Сухона сливается с Вычегдой, что и образует Северную Двину, впадающую в Белое море неподалеку от Архангельска. В Петрограде я останавливался у моего бывшего соученика Фридриха фон Даля, врача немецкой Александровской больницы. Незадолго до моего отъезда в Устюг, в Петроград приехал мой брат Отто, который работал в Рижском коммерческом банке, некоторые отделы этого банка, в том числе и отдел Отто, были эвакуированы в Петроград. Перед отъездом я навестил графа Паула Медем-Эллей, председателя школьного совета моей школы. В случае если Вы первым вернетесь в Митаву, сказал он мне, передайте от моего имени, директору Гунниусу, чтобы он как можно скорее восстановил Вас на прежнем месте работы. Ну, а если я вернусь прежде Вас, продолжал граф, я уж сам о том позабочусь.

Морозы стояли свирепые. Через Вологду я доехал до Вятки, где навестил сосланного туда барона Мантойфеля-Кацдагена, и оттуда поехал прямо на север, к Котласу, до станции Луза. В свое время барон Мантойфель поселил волынских крестьян-немцев в своих балтийских имениях /пруссак до мозга костей, он доводился немецкому кайзеру братом по студенческой корпорации — все это послужило достаточно вескими причинами для его ссылки, которая, надо сказать, не сломила его: он держался также независимо, как и раньше, ходил в гости к губернатору, заботился о сосланных в Вятку интернированных немецких подданных, за отсутствием пастора совершал богослужения и похоронные обряды. Когда вслед за мной, через два месяца, в Вятку приехала с нашей дочуркой моя жена, он по-дружески заботился о ней.

Путь от Лузы до Устюга — верст шестьдесят — я проделал на санях, меня вез то извозчик, то просто деревенский мужик. В пути я познакомился с одним устюжанином, и по его совету остановился в Устюге в хорошей гостинице.

На следующий день, после обеда, я отправился в гимназию — представиться директору. Градусник показывал минус 25 по Реомюру /больше 30 по Цельсию/, и из-за мороза школы в тот день не работали. Директор Помяловский, уроженец Петрограда, сын декана историко-филологического факультета, встретил меня очень любезно. Сравнительно рано он дослужился до статского советника и был удостоен Владимира 4-й степени. В политике он придерживался правых взглядов. Инспектор гимназии господин Польский был конституционным демократом. Но ближе всего я сошелся с преподавателем русской словесности и истории социал-демократом Базилевским. Еще хочется упомянуть директора прогимназии Якубова и, особенно, Теодора Хайтманна, выпускника немецкой школы в Петрограде, который был директором гимназии до 1905 года, когда, из-за сложного положения, создавшегося в те революционные годы, с этого поста ушел, однако он в гимназии продолжал преподавать. Оказалось, что мне могли предложить лишь немного уроков, а платили они почасно. Как немец быть классным наставником я не мог. В месяц мне платили 60 рублей, а на пропитание уходило рублей сорок пять — перспектива довольно мрачная. Директор гимназии принял горячее участие в подыскании для меня квартиры, послал школьного сторожа на разведку. В результате я поселился у секретаря архиерея Костямина — в гимназии он преподавал пение. Женат он был на близкой родственнице Городского Головы, оба их сына учились у нас в гимназии — а это дало мне возможность сразу же познакомиться с молодежью и с местным обществом.

Старшего их сына звали Прокофием, в честь Святого Прокофия, устюжанина немецкого происхождения, который, по преданию, молитвой отклонил нависший над Устюгом каменный дождь — дождь этот выпал в 20 верстах от города, и в День Святого Прокофия ежегодно к усеянному камнями полю направлялась процессия горожан.

Времена стояли напряженные, и мне было не так-то просто приступить к своим новым обязанностям. К счастью, мы оставались вдали от мировой сутолоки, и никакого шовинизма здесь не ощущалось. И все же порой я попадал в весьма щекотливое положение, которое на себе испытал уже на второй день. Из-за холодов в гимназии занятий все еще не проводилось, и директор попросил меня зайти к нему, обсудить расписание. Кроме него, в его кабинете я застал инспектора, моего коллегу Базилевского, секретаря и писаря. Под конец нашего разговора директор сказал, что у него ко мне есть просьба, и он надеется, что я готов буду ее исполнить. «Если смогу, то с большим удовольствием», отвечал я, на что он сказал, что гимназисты обычно называют своих учителей по имени и отчеству, а те у меня, как назло, самые сейчас ненавистные в России: Вильгельм — сиречь как немецкий кайзер, и Карловичу вроде я сын австрийского кайзера Карла. Такое, продолжал он, может к добру не привести, а потому, давайте, мы будем вас называть, ну скажем, Василием Кирилловичем? На это я возразил, что хочу оставаться при данном мне с рождением имени, и что уверен, что его гимназисты достаточно хорошо воспитаны, чтобы не чинить мне из-за моего имени каких-либо неприятностей. Я сразу почувствовал, что ответ мой пришелся директору не по душе, он с кисло-сладкой улыбкой, слегка вежливо склонившись, поблагодарил меня за столь лестное мнение о его питомцах, добавив, что всего все-таки можно ожидать, но главное тут мое личное убежден! Мне показалось, что он слегка охладел ко мне, но на следующее утро, когда, поднимаясь по лестнице в класс, я встретил его и обратился к нему «господин директор», он сразу же меня перебил, сказав, что его зовут Михаилом Ивановичем. «Михаил Иванович, — сказал я,- надеюсь, Вы на меня вчера не обиделись за то, что я отказался последовать вашему дружескому совету, но меня всегда возмущает, когда слышу, как люди отрекаются от своих немецких имен, что мне было бы стыдно последовать их примеру». /Тут я в первую очередь подразумевал прокурора Святлейшего Синода Габлера, ставшего Десятовским — по фамилии супруги/. Положив мне руку на плечо, директор сказал: «Голубчик, я вас отлично понимаю, подобное поведение вы считаете отсутствием гражданского мужества». С ним у меня никогда не возникало конфликтов, ко мне он относился подчеркнуто вежливо, однако весьма дружелюбно. О нашем разговоре в его кабинете узнали мои сослуживцы, да и весь город, и это лишь сослужил мне пользу, но о том позже.

Мне поручили преподавать латынь, немецкий язык и древнюю историю. Трудностей в классе у меня не возникало, гимназисты занимались охотно, но познания их были скудноваты. Гимназия стояла на берегу Сухоны, из окон открывалась чудная панорама, по реке бороздили красивые пароходы – колесные, белые, как на Рейне. При высоком уровне воды они доходили до Котласа, откуда дальше шли уже суда поменьше. По реке также сновали буксиры и баржи. Устюг насчитывал 30 тысяч жителей. В центре города было два монастыря — большой женский и мужской, а за городом — еще два женских. По слухам, в одном из них пребывала великая княгиня Елизавета Федоровна, вдова убитого великого князя Сергея Александровича и сестра императрицы Александры Федоровны. Множество церквей в Устюге объяснялось тем, что до прокладки сибирской железной дороги через город проходила оживленная торговая трасса, и каждый богатый купец строил новый храм побольше и получше всех других. Главный собор славился своим изумительным колоколом. Первый снег порой выпадал уже в конце августа, а к концу сентября все покрывалось толстым снежным ковром. Река замерзала, судоходство прекращалось. На моей памяти как-то градусник показывал минус 43 по Реомюру /54 по Цельсию/. Снегу было столько, что лошади с трудом могли разминуться на узкой дороге — свернув с единственной колеи, они увязали в глубоком снегу. Однако в безветренный день мороз назален не таким уж страшным. Я приобрел себе подбитые оленьим мехом лыж и помню, как при минус 23 градусах по Реомюру /около 30 Цельсия/ мы с удовольствием катались на лыжах, хотя одеты были довольно легко. Мы, это шведская сестра милосердия из небольшого лазарета для интернированных немцев, высланный из Лифляндии сельский хозяин Вильгельм Кельнер и я. По лазурному, без единого облачка небу кружили огромные вороны, и их «кар-кар» и «кра-кра» слышались издалека. Снег был исписан волчьими следами, а как-то ночью, перед самым нашим домом, волки загрызли соседскую собаку. Наведывались в город и медведи.

В марте, в теплых солнечных лучах, снег днем таял и ручейками тек с крыш, ночью снова ударял мороз — градусов в тридцать, и на следующее утро по свежему насту хорошо было кататься на санках. В такие дни местные жители охотились за лосем: на лыжах гонялись за ним, пока сохатый, проваливаясь в глубоком снегу, не обессиливал и уже не мог сдвинуться с места. Однажды снег выпал даже в конце мая. Великолепен был весенний ледоход. Весна наступала сразу, на полную мощь. Луга покрывались цветами, главным образом желтой купальницей. В конце июня темнело всего на два часа,- раз часов в одиннадцать вечера я еще ухитрился подстрелить вальдшнепа. Весной и осенью по небу тянулись бесконечные вереницы диких гусей и уток. Овощи созревали лишь в защищенных от холода местах. Разнообразием флора не отличалась, но все, что росло, цвело пышным цветом. Леса изобиловали грибами и ягодами, в болотистых местах росла особо ароматная морошка, вроде нашей ежевики.

Однажды, охотясь на гусей, мы с сыном аптекаря Глезера целую ночь просидели недалеко от устья Юга, но, ни одного гуся так и не подстрелили. Большое впечатление производили реки, особенно около Котласа, где Сухона сливается с Вычегдой, — разбухшие от вешних вод они заливают всю округу.

Итак, незадолго до Рождества 1915 года, я приступил к преподаванию. В один из первых же дней я отобрал от старшеклассника шпаргалку — отпечатанный русский перевод латинского текста, но ко мне подошел представитель класса и попросил о том не говорить ни классному наставнику, ни директору. Поскольку это была первая просьба моих новых учеников, я дал согласие, и с того дня старшеклассники всегда хорошо но мне относились. Да и все мои сослуживцы были настроены ко мне дружелюбно. В первое же воскресенье я намеревался нанести официальный визит нашему инспектору, но тот попросил меня позабыть о «китайский церемониях» и запросто заглянуть к нему вечерком. Когда я пришел, у него уже собралась небольшая компания, и хотя в военные годы запрещалось потребление алкоголя, спиртного оказалось предостаточно. Чтобы не ударить в грязь лицом, я пил со всеми наравне, но даже когда я почувствовал, что слегка перебрал, меня заставили выпить еще — за здоровье хозяйки. На следующий день, с перепоя, я выглядел так паршиво, что был признан «слабосильным», и ко мне больше не приставали.

Как немца меня не ущемляли. В свое время, в университете я среди других дисциплин прослушал курс педагогики, и после Рождества наш директор предложил мне преподавать этот предмет старшеклассницам женской гимназии — он там возглавлял учебный совет. Там мне работалось очень хорошо, начальница гимназии Саварина, женщина по природе своей скромная, по-матерински опекала меня. Там я познакомился с учительницей немецкого языка Элеонорой Глезер, дочерью всеми уважаемого аптекаря. Накануне моего первого урока сын хозяина дома, где я жил, сообщил мне, что девочки заранее радуются моим урокам. На мой вопрос: «Почему так?», он отвечал: » 0 том позаботились наши старшеклассники». Мои ученицы вели себя превосходно, а после выпускных экзаменов попросили меня сняться с ними для группового портрета.

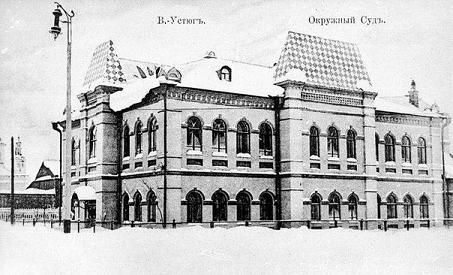

Среди моих коллег самой интересной, пожалуй, была наша математичка, служившая до того счетоводом в Пулковской обсерватории и много путешествовавшая в своей жизни. В присутствии нашего директора она меня как-то спросила: «А не хотелось бы вам еще раз съездить в вашу прекрасную Германию?» На что директор заявил, что ему лично претит даже сама чистоплотность немцев. Русская пресса часто нападала на «немецкое засилье», и интересно, что оно ощущалось даже здесь. Кроме уже упомянутого учителя Хайтманна, в Устюге было немало немцев, занимавших ответственные посты: петроградец Ауэр был председателем окружного суда, главный прокурор курляндец Рехтлих был женат на урожденной Вунш, родом из Дорпата, а начальником отдела поземельных книг был уроженец Курляндии Вильперт.

В первых числах февраля приехала жена с нашей двух летней Ротраут — я их встретил на станции Сватья, в 45 верстах от Устюга. В Петрограде они жили у моего брата Отто, а в Вятке, как я уже сказал, их опекал барон Мантойфель. Дорога из Сватьи в Устюг шла по глубокому снегу, и все же поездка была приятной, и хоть граду сник и показывал минус восемь, нам казалось, что не меньше нуля. У нас дух захватило, когда мы спускались по одноколейной дороге вниз к Двине. Лошадь не могла удержать нашу кибитку и галопом неслась вниз до самой реки — хорошо, нам никто не попался навстречу. К тому времени я приобрел форменную фуражку, однако, с согласия директора, полной учительской формы не носил.

Нам троим стало тесновато у Костяминых, и по их совету мы обратились к их немецким соседям, Пецам, на чьем участке, кроме их дома, стояла небольшая лютеранская кирка, построенная кем-то из предыдущих поколений в их семье.

Пецы приняли нас к себе и все эти годы изо всех сил старались помочь нам всем чем могли. Их предки приехали в Архангельск из Киля (* на самом деле – из Вайсенфельса), а отец нашего хозяина (*Христиан Андреевич Пец) в Устюге был уже Городским Головой. Сам хозяин, Арнольд Пец, владел не только домом, но и паровой мельницей, и лесопилкой, и буксиром с баржами, ходившим по местным рекам. А за Устюгом у него было имение Савино.

Арнольд Пец был человеком радивым, скромным, спокойным и надежным. Сын его Петр, верный помощник отца, в навигацию почти не сходил с буксира на берег. А душой всего дома была неподражаемая госпожа Берта Пец, урожденная Ротерс, родом из Архангельска, где она училась в немецкой церковной школе.

В семье их в основном звучала только русская речь, но по семейным праздникам хозяева устраивали немецкие домашние спектакли, а когда госпожа Берта со своей сестрой госпожой Зебальд играли на рояле в четыре руки, такт непременно отсчитывался по-немецки. Да и Рождество праздновалось на немецкий лад. Из четырех дочерей Арнольда Христиановича Пеца две вышли за своих двоюродных братьев Глезеров — они оба были на войне. Одна из этих дочерей и ее две незамужние сестры жили в родительском доме, где жил и их хромой дядюшка /*Эрнст/. Пецы отвели нам большую, разделенную перегородкой комнату, а осенью, когда приехал мой отец, еще одну комнату напротив.

У брата нашего хозяина Беренда Пеца, управляющего местным филиалом «Банка для внешней торговли», была усадьба Савино, живописно расположенная на самом берегу Сухоны. Беренд был женат тоже на архангелогородке, из семьи Браунов, их сын учился в нашей гимназии. Сестра трех этих братьев Пецов была замужем за аптекарем Теодором Глезером, их три сына, два сельских хозяина, один землемер, были на военной службе. В Устюге еще жили два брата госпожи Берты Пец — владелец аптеки и механик, который тоже был женат на одной из Браунов.

Муж госпожи Зебальд, приехал в Устюг из Баварии и открыл большой пивоваренный завод «Северная Бавария». Опасаясь, как бы у него не отобрали этот завод, Зебальд принял русское подданство.

Еще здесь жил красасавец- мужчина, их богатый родственник Джеймс Пец. Да, из немцев был еще инженер в Управлении дорожного строительства, чью дочь звали Брунгильда. Кроме всех этих русских подданных немецкого происхождения, в Устюге обитало немало интернированных немецких граждан, с которыми нам удалось завязать знакомство, в особенности после революции. Ближе всех мы сошлись с Кондрадом Кюне, которому для получения диплома врача в Дорпатском университете оставалось лишь сдать государственные экзамены. Через него мы познакомились с ревельским фабрикантом Шоттом. В распоряжении Конрада Кюне была небольшая амбулатория и больничная палата, ему в помощь была приставлена сестра милосердия из Шведского Красного Креста; он имел разрешение лечить интернированных немцев и мог в случае надобности обращаться за консультацией к русским врачам, что давало нам возможность встречаться с ним, он часто наведывался к нам, узнать, как идут дела. Все это вносило разнообразие в нашу жизнь, которая порой шла не так уж гладко. Иногда приходилось глотать обиду. Например, такой случай: в актовом зале наш директор докладывал нам о войне с показом иллюзионных картинок. Сначала появились портреты главных виновников войны — Вильгельма II и Франца-Йосифа. Затем показались немецкие генералы, на зверские лица которых директор просил обратить особое внимание. Затем такая картина: еще до начала войны, в Германии, немцы захватили ни в чем не повинных русских путешественников, заперли их в свинарник, где морили голодом, а потом дразнили колбасой и молоком, которые с удовольствием сами уплетали. Когда появились немецкие военные корабли, директор сказал, что, увы, при одном виде англичан немецкий флот удирает. Другой пример. В учительской зашел разговор о молодой послушнице, убежавшей из монастыря, чтобы обвенчаться с интернированным немцем. Ее следует отдать под суд за содомизм, заявил наш директор, ведь немец все равно, что зверь. Особенно мне стало не по себе, когда в учительскую зашел, обычно дружески ко мне расположенный Костямин, и с превеликой радостью объявил о крупной победе у озера Нарочь. Я бровью не повел, словом не обмолвился, и все же Костямин съязвил: «А Вильгельм Карлович не верит и улыбается». Зато через несколько дней Костямин признался, что я оказался прав, то была не победа, а поражение. Как было вести себя в подобных случаях? Поэтому-то я так высоко ценил моих сослуживцев, не проявлявших шовинизма и не позволяющих себе оскорбительных выпадов на мой счет. Что же касается директора, то по отношению ко мне он всегда вел себя по-джентельменски. Помню, как после очередного посещения моего класса он сказал: » Мы с вами достойны служить в любом столичном учебном заведении».

В 1916 году к нам приехал попечитель школьного округа тайный советник Остроумов. Ко мне в старший класс он пришел на первый урок /мы проходили Горация/, сразу же после молебна, на котором я не присутствовал, а потому ему представлен не был. Войдя в наш класс, директор пожал мне руку, сказав: «Доброе ут-ро!» Я дал свой конспект попечителю, а сам продолжал урок без текста перед глазами. Урок прошел гладко, хотя я спрашивал даже самых слабых учеников. Позже Костямин сказал мне, что, по словам его сына, ученикам очень понравилось, как независимо я себя держал в присутствии начальства. После отъезда попечителя, директор сообщил мне, что тот обещал назначить меня классным наставником и тем полностью приравнять ко всем остальным преподавателям. Тут опять наш директор проявил себя двуликим Янусом: с одной стороны, он был ура-патриотом, с другой — великодушным культурным человеком, о чем я еще расскажу.

Либерально настроенный министр просвещения граф Игнатьев недавно отменил все переходные и выпускные экзамены, заменив их контрольными испытаниями, проводимыми в присутствии двух преподавателей. Я попросил директора присутствовать у меня на таком испытании, и тут произошло следующее: старшеклассник, у которого я в самом начале отобрал шпаргалку и которого неоднократно журил за отсутствие прилежания, позорно провалился. По одному его виду было заметно, что он зубрил всю ночь напролет, а потому я попросил директора разрешить ученику выспаться и после обеда вторично прийти на испытание. Во второй раз он отвечал вполне прилично. Другой очень способный ученик не умел хорошо сформулировать свою мысль, и мне приходилось ему помогать, в результате чего директор вежливо спросил, а кто собственно держит испытание, ученик или я? Я ему объяснил, в чем дело, добавив, что мы с учеником вместе кашу заварили, вместе ее и расхлебываем. Директор на том успокоился. Я люблю вспоминать и такой случай: один ученик, который был уже готов отвечать, попросил разрешения достать из ящика парты носовой платок. Мне это сразу показа лось подозрительным, а потом Костямин намекал, что тот пользовался недозволенным пособием. Я решил на этом дело не оставлять и перед следующим испытанием спросил того ученика, не забыл ли он взять свой носовой платок. Он окаменел, а весь класс захихикал. Все оценили, как ловко я выпутался из этой ситуации. Строго говоря, все мы похожи друг на друга: поступая правильно, проявляя немного юмора, каждый может добиться многого. Я был поражен, когда директор предложил мне преподавать старшеклассникам русскую историю — возможно, он просто хотел взвалить мне на плечи преподавание этого щекотливого предмета. На мои возражения, что я хорошо знаю лишь древнюю историю, он отвечал, что хороший учитель хорош под любым соусом, однако с моим доводом согласился. Весной я с двумя классами отправился в речную экскурсию: пароходом вверх по Малой Двине до Котласа, и далее вверх по Вычегде до Сольвычегодска, старинного соляного городка, по виду и размерам напоминающего Устюг. А летом 1916 года я со старшеклассниками пое хал в деревню, помогать по сбору урожая семьям, чьи кормилицы были на войне.

Вот так мы и жили, и война как будто нас почти не касалась, хотя мы и видели, как мимо нас, вверх по реке, тянулись военные транспорты, а в самом городе я повстречал несколько англичан в полной военной форме. Наша трехлетняя Ротраут начала проявлять самостоятельность: когда мы проходили мимо главного собора, она остановилась и начала креститься, подражая крестящимся простолюдинам. Конечно, нас беспокоило, что происходит за пределами нашего уголка, мы знали, что из наших родных мест выселяют все больше и больше людей. Выселили главного суперинтенданта церквей Гетгенса, старшего пастора Марница, пастора Шабера, ревельского пастора Рудольфа Винклера и многих других. Весной 1916 года выселили из Салиса и моего отца. Он переехал к своему зятю Мазингу в Каркус, но ему разрешили жить лишь севернее широты Нижнего Новгорода. Устюг лежит выше, так что мои предположения оказались правильными. К нам отец приехал пароходом из Вологды — мы проводили летние каникулы в имении Арнольда Пеца, что оказалось очень удачным, так как смогли отца поселить в деревне, в чистой крестьянской избе. Паспорт у него отобрали, он находился под надзором полиции, однако в Устюг ему разрешили ехать одному, без провожатого, да и в Устюге за ним надзора почти не было. /Маленькое отступление: мои родители не умели писать по-русски, поэтому я с матерью пере писывался по-французски, а с отцом пользовались латынью, пока в один прекрасный день не получили извещение, что ради нас цензура не собирается нанимать специального человека, знающего латынь.

Госпожа Пец предложила поселить отца тоже у них в доме, все складывалось очень удачно. Я ломал себе голову, как мне известить нашего директора о приезде отца — я не сомневался, что рано или поздно полиция ему об этом сообщит. Хорошая возможность это сделать мне представилась в самом начале учебного года: в августе директор назначил меня своим помощником по переэкзаминовкам и в то же время предложил мне занять освободившееся место секретаря учебного совета женской гимназии.

Мне предстояло вести протоколы заседаний совета, а главное составлять годовые отчеты и собирать статистические данные, что позволило бы мне познакомиться с дело производством и административной работой, а это, в свою очередь, приблизило бы меня к занятию руководя щей должности и, следовательно, к увеличению оклада. Я поблагодарил директора и, воспользовавшись случаем, добавил, что все собираюсь ему сказать, что летом моего отца выселили из прифронтовой полосы, и теперь он живет с нами, а посему, возможно, школьное управление сочтет неуместным ходатайствовать в Петроград о моем назначении. Сын за отца не ответчик, сказал директор. С отцом поступили несправедливо, продолжал я, он ни в чем не виноват и я никогда от него не отрекусь. Ничего не поделаешь, вздохнул директор, лес рубят — щепки летят. Вот ваши Бредерих и Мантойфель /он подразумевал Силвио Бредериха и барона Мантойфеля/ в 1906 году поселили своих волынских немцев в Курляндии, а теперь за это страдают невинные люди. Честь мне и слава за мою принципиальность, добавил он, это заставит его еще энергичнее поддерживать мою кандидатуру. И вскоре действительно мое назначение пришло.

Вот так мы и жили. Из нашей комнаты на втором этаже Пецовского дома открывался вид на реку, мы любовались пароходами, справа стояло внушительное здание мужской гимназии, с другой стороны, на Пецовской земле, деревянная, без шпиля, кирка, за ней виднелось скромное здание женской гимназии. Совсем рядом с нашим домом был разбит парк с высокими деревьями была за ним.

Пецы нас всем обеспечивали: мы питались с ними за общим столом, стали совсем своими в их семейном кругу. После летних каникул мы с собой привезли нашу служанку — милую Агнию; вскоре Ротраут уже свободно болтала по-русски со своей воображаемой старшей сестрой. По воскресеньям отец служил домашний молебен, и на него часто приходили супруги Зебальды / Лютеранский приход в Устюге административно подлежал пастору Кенигсфельду в Ярославле, но он, как правило, только раз в год приезжал обслужить своих устюжских прихожан. С тех пор, как мой отец приехал и до 1918 года он обслуживал устюжскую часть прихода пастора Кенигсфельда.

Однако и мне дважды пришлось выполнять пасторские обязанности. В первый раз Пец попросил подготовить к конфирмации моего ученика в гимназии, Беренда Пеца-младшего. Немецкий он знал неважно, но занимался охотно, и мы с ним несколько недель разбирали суть лютеранства. На конфирмации Беренд произвел большое впечатление на пастора Кенигсфельда, он привык иметь дело с конфирмантами весьма скромных познаний.

Осенью 1917 года, когда мой отец ездил в Сольвычегодск, скончался Эрнст Пец, и братья покойного попросили меня взять на себе обязанности пастора. Мне пришлось принимать участие во всем: когда тело усопшего клали в гроб, когда хоронили на кладбище женского монастыря в Яиково, за Устюгом /там Пецам принадлежал кладбищенский участок/.

Словом, провел всю похоронную церемонию — естественно, по-немецки. Во время погребения пел хор русских монахинь, рядом со мной стоял православный священник и помахивал кадилом: местные жители не чувствовали себя связанными узкими рамками какого-то одного вероисповедания. Хочется рассказать о таком случае: как-то в нашей учительской зашел разговор о мучениках. И тут ко мне обратился наш скромный православный священник, преподававший Закон Божий: «Истинные мученики — сказал он — это лютеранские пасторы, которые страдают за свою веру». Можете себе представить, как я был поражен!

От доктора Кюне мы узнали, что за городом, в усадьбе офицерской вдовы, живет семья Кельнер-Ессен. Германский подданный, Вильгельм Кельнер жил в церковном округе Динкельн, в Вольмарском уезде, где управлял имением Шуиенпален, принадлежавшим его школьному товарищу графу Курту Меллину. Кельнера с женой, урожденной Ессен, и их сынишкой выслали в Устюг. Его тесть был управляющим имением Пекельн в церковном округе Аллендорф, которое принадлежало тайному советнику Цейсе, управляющему верфи «Шихау» в Данциге, имевшей свой филиал в Риге. Поэтому семью Ессенов выселили из Прибалтики, и он с женой и его мамашей тоже оказались в Устюге. Мы с большим удовольствием часто ходили к ним в гости. Когда у них родился сын, отец крестил его. Учитывая мое уязвимое положение, поддерживать связь с ними нужно было с оглядкой, и тут помогала моя учительская форма, я был вроде официального лица.

Наша личная жизнь текла плавно и спокойно, но даже в Устюге начинало чувствоваться все нарастающее напряжение. По всей Росси молодежь, особенно молодежь интеллигентная, увлекалась либеральными идеями, в большинстве своем социалистическими и революционными. Консервативно мыслили лишь высшее чиновничество, а также дворянство и офицерство, но таких в Устюге почти не было. В купеческих и промышленных кругах придерживались скорее более правых взглядов. Зато в академических кругах, и в первую очередь среди преподавателей высшей школы, считалось самоочевидным мыслить вольнодумно, прогрессивно-демократически. В нашем маленьком Устюге такой процесс протекал в весьма скромных масштабах, и все же он ощущался. Меня лично больше всех остальных привлекали бескорыстно мыслящие правые социал-демократы и социал-революционеры. За политическую деятельность студентов порой исключали из учебных заведений, и каждый, пострадавший за свои убеждения, в глазах остальных приобретал ореол мученика. Кадеты, или конституционные демократы, склонялись влево, но перестраховки ради тянулись и вправо. Октябристы, принадлежавшие к партии 17 октября, вели себя довольно консервативно, но таких в Устюге почти не было, как и не заметно было организованного рабочего движения. Очень сомневаюсь, чтобы война с Германией была популярной. Немцев в Устюге уважали, как, впрочем, и по всей России. Однако демагогические выступления подзадоривали жителей больших городов, и их порой захватывал пафос антинемецкой агитации. Спору нет, среди русских демократических кругов царила антипатия к монархической Германии, к немецкой военщине, лично к Вильгельму II. В этих кругах охотно обвиняли Бисмарка за его отказ удовлетворить русские требования в Балканском вопросе. Этот «честный посредник», утверждали они, на Берлинском Конгрессе 1878 года сделал все возможное, чтобы разочаровать Россию и ей навредить. Так-де он отблагодарил Россию за то, что во время Франко-прусской войны 1870-71 года Александр II благосклонно относившийся к своему дяде, Вильгельму I придерживался вооруженного нейтралитета.

Когда грянула русская революция, немало трезвомыслящих людей призадумалось, но большинство населения ликовало. Народ мечтал о конце войны, о земельных наделах, которые со времен аграрных беспорядков 1905 года не выходили у людей из головы. Среди подавляющего числа населения, даже среди людей здравомыслящих, господствовал какой-то трогательно-наивный оптимизм: все плохое, все несправедливое само по себе исчезнет, и все будет хорошо. Преступлений больше не будет, русская революция началась бескровно и бескровно будет доведена до конца. Светлый образ молодого поколения — Керенский — в том порука: ведь обнял же он и поцеловал матроса на революционном митинге в Кронштадте — в знак примирения и братания! Мы же понимали все происходящее несколько иначе, но когда в общем разговоре старались высказать свое мнение, нас никто не хотел понять. Правда, наш директор пытался заглянуть в будущее, и все же, когда он как-то сказал мне «перемелется — мука будет», то звучали его слова не убежденно, а скорее как самоуспокоение. В первые революционные дни, на политическом митинге, какой-то оратор заявил, что теперь, в 1917 году, в России больше никто ни от кого не зависит, каждый сам себе хозяин, царская корона разбита вдребезги и каждому досталось по ее осколочку.

В Устюге «освобожденный» народ первым делом бросился громить винокуренный завод. Вспыхнул пожар, взрывом, через крышу, выбросило огромный котел — прямо на улицу. Жаждущие спиртного не напились, а обгорели; обгорелые, они падали в снег и при трескучем морозе замерзали до смерти. Когда на следующий день мы проходили там мимо, из кранов струилось пламя и тек спирт. Какой-то мужчина, привязав ведро к длинному шесту, набирал туда живительную влагу и угощал ею любителей выпить. О вчерашней катастрофе никто не вспоминал.

Повсюду возникали какие-то самоуправления. Возглавлять учебный округ выбрали курляндца – латыша агронома из Дамберга, председателем объединения учителей стал армянин Атабаков. Характерно, что на руководящих постах оказались нерусские. Чтобы не выделятся, я тоже поступил в учительское объединение, на собраниях которого велись бесконечные споры и дискуссии. Вскоре мне удалое заполучить из полиции отцовский паспорт — надзор за ним кончился. 27 апреля по новому стилю родился наш Вильфред: на редкость крепкий малыш кричал так громко, что в родильной палате говорили: «Опять немец орет!» 24 мая, в доме Пецов, его крестил мой отец. Пецы принимали такое трогательное участие в нашей жизни, и на крестины мы пригласили всех их родственников и доктора Кюне. Напутствием крестнику было: «Будь крепок в вере, будь силен и мужествен». Для моей жены этот день остался самым счастливым в ее жизни.

Директор банка Беренд Пец пригласил нас к себе на лето на дачу за Устюгом, поблизости от Сухоны, в густом лесу, где водились вороны и вальдшнепы — воронята часто сидели на перилах нашей веранды. С собой мы взяли нашу Агнию, без ее помощи жена не справилась бы с вареньем-печеньем в огромной русской печи. До сих пор передо мной возникают чудные виды этой местности. В солнечные дни я просыпался часов в пять — через дранковую крышу солнце так нагревало дом, что спать становилось невозможным. Однако вечером, часов к десяти, уже было прохладно. Неповторимыми были светлые ночи — не зажигая света, мы могли читать часов до одиннадцати!

Тем летом 1917 года к нам с фронта приезжал мой брат Ганс — провести с нами свой короткий отпуск. Как врача, его в самом начале войны послали в небольшую польскую крепость Освец. Со временем он стал полковым врачом, а позже даже дивизионным. После революции офицеры избрали его своим представителем в дивизионный совет. После Брест-Литовского мира, когда русская армия начала распадаться, брат направился домой, но на вокзале в Вильно его задержали немецкие жандармы и отправили в лагерь для военнопленных — сперва в Штралзунд, позже в Крефельд. Перед самым Рождеством 1918 года брат наконец вернулся домой — совершенно истощенный. Когда мы с ним расставались в Устюге, положение было неясным, и прощаться с ним было очень тяжело.

Еще до летних каникул, на собрании учительского объединения решили выбрать суд чести из семи человек, и поручить им расследовать возможные предосудительные поступки учителей в царское время. Во время выборов ко мне подошел Базилевский и сказал, что я — первый кандидат. На удивление меня действительно вы брали. Мы разбирали лишь одно «серьезное» дело: подозревали нашего учителя Закона Божьего, производившего столь приятное впечатление в том, что он сообщал инспектору школьного округа о поведении наших учителей.

Положение интернированных немцев заметно улучшилось, и в конце лета 1917 года они попросили моего отца духовно их обслуживать в близлежащих городах и деревнях. Получив обратно свой паспорт, отец уже начал совершать в Устюге богослужения, куда приходили и интернированные, Теперь же он был в разъездах с конца июля и до начала сентября. Сопровождал его доктор Кариус, преподаватель немецкой школы в Бухаресте, которого война застала на Кавказе, где он проводил свои летние каникулы, Они отправились вверх по Вычегде до Сольвычегодска. В пути отца всё интересовало: природа, люди, экономическое и хозяйственное положение, отношение местных жителей к немцам — все приковывало его внимание. В те времена законными считались лишь церковные браки, гражданские браки не признавались, поэтому среди интернированных было много незарегистрированных браков и много некрещённых детей, в распоряжение отца предоставили школьные помещения, и там он венчал, крестил, причащал, совершал богослужения. Один русский священник снабдил отца вином для причастия. Нужно сказать, что нигде отец не сталкивался с проявлениям нетерпимости и злостного шовинизма. У меня даже осталось впечатление, что православная церковь симпатизирует скорее протестантам, чем католикам. Когда я пришел поздравить с Пасхой архиерея, он со мной похристосовался — потому что, сказал он, я лютеранин, а не католик. Отчет о своей поездке отец через шведское посольство послал в Берлин, в Министерство иностранных дел, за что оттуда получил благодарность. Тем же летом доктор Кюне женился на русской девушке из Петрограда, венчал их православный священник, а шаферами были два лютеранина — фабрикант Шотт и я, — мы держали венцы над головами новобрачных. После обеда, у них на дому, молодых благословил мой отец. Иного лет спустя, уже после смерти госпожи Кюне, доктор сказал мне, что благословение отца верно служило им до самой ее кончины. Супруги Кюне уехали из Устюга раньше нас, уже из саней он крикнул нам на прощание: «В темные времена вы были светлой звездой!»

Когда нас стало пятеро, мы, опасаясь быть Пецам в тягость, при первой же возможности сняли себе трехкомнатную квартиру. Чтобы справляться со всеми работами по дому — нянчить двух детей, стирать и полоскать белье в реке, причем зимой в проруби, топить баню и много другое,- мы наняли еще одну служанку, милую деревенскую девушку. Кое-что из мебели нам оставил хозяин квартиры, кое-что дали Пецы. Квартира была чистой, но полна черных тараканов. Летом барон Мантойфель пригласил меня в Вятку, погостить недельку у него. Вверх по Сухоне я пароходом добрался до Котласа, а оттуда на поезде в Вятку. В оживленной котласской гавани мне бросился в глаза какой-то высокий рабочий, оказавшийся персом. В Вятке я навестил пастора Пауля Неандера и его дочурку Ирену(он служил там тюремным инспектором, и во время революции его убили прямо на улице).

Политическая обстановка накалялась, Неудачи на фронте, общая усталость от войны повсюду разжигали растущее недовольство. Николай П отрекся от престола, его брат Михаил отказался от престолонаследия… К власти пришло демократическое правительство. Все надежды возлагались на социал-демократа Керенского, но его свергло радикальное крыло под водительством Ленина и Троцкого.

Хотя мы и жили в тревожном мире, в далеком Устюге, все продолжали заниматься своими делами, даже школы работали без перебоя. Когда нас повели на какой-то политический митинг на соборной площади, и учителя, и ученики нацепили красные банты. Я не нацепил, и наша француженка предложила одолжить мне бант, директор тоже советовал нацепить, но я отказался, хотя мои сослуживцы говорили, что без банта опасно. Но мне он казался весь в крови и со мной ничего не случилось.

Перед Рождеством состоялось общее учительское собрание нашего учебного округа, нам предстояло выбрать президиум из семи учителей. Мало того, что меня избрали в эту семерку, то когда Базилевский и другой учитель наотрез отказались баллотироваться в председатели, выдвинули мою кандидатуру — что мне казалось просто смешным. Все вы здесь, сказал я, или социал-демократы, или социал-революционеры, я же мыслю правее кадетов, как же я смогу защищать ваши интересы? Тут меня спросили: а готов ли я сотрудничать со всеми? Готов, отвечал я, — и представьте себе, меня единогласно выбрали! Лишь позже я понял, на сколь скользкий путь я вступил. Когда я уезжал, директор мне сказал: «Хорошо, что уезжаете, на вашем председательском месте легко себе все пальцы обжечь!»

И все же эти полгода я вспоминаю с удовольствием. В нашем президиуме мы мирно сотрудничали, и конфликтов не было. Мне вменялось проводить общие собрания, вести текущие дела, составлять заявления прессе — тут многому можно было научиться. Моим отъездом особенно опечалилась наша кассирша, с ней мы так хорошо сработались. В гимназии учителя вели себя по-прежнему. Но однажды молодой учитель математики, сын рабочего, собрал у себя на квартире своих сослуживцев и, не пригласив к себе нашего директора, предложил нам начать кампанию по его смещению с должности. Наш директор консерватор, говорил он, даже реакционер, в нас, преподавателях, он подавляет свободу личности. Спору нет, директор смотрел на молодых преподавателей немного свысока, но никакого давления на наши личности он не оказывал. Когда кто-то спросил нашего юного математика, оказывает ли директор давление и на меня, тот отвечал, нет, не оказывает, и тут же привел старый довод — ведь я в первый же день возразил директору. Учителя не захотели начинать акцию по смещению директора, и гимназия продолжала работать по-старому. Однако со временем начались трения между учителями и учениками. Я это испытал на себе, но признаюсь, сам отчасти был в том виноват, мне претили создающиеся отношения.

Два моих ученика перестали учиться и в классе занимались посторонними делами. Когда я выставил им неудовлетворительную отметку, они запротестовали, их поддержали соученики, и все покинули класс. Собственно, они даже намеревались меня в классе запереть. В другой раз я заменял учителя, и поэтому мне пришлось преподавать там латынь два урока подряд, вместо предусмотренного расписанием одного часа. Ученики выразили свое негодование, и когда я выходил из класса, кто-то бросил мне вслед кусок мела. В обоих случаях начальство меня не поддержало, и я отказался от дальнейшего преподавания в этом классе. В конце-концов по настоянию школьного совета, который привлек к разбирательству и родителей, и учеников, весь класс принес мне извинения, в том числе и ученик, бросивший в меня мелом,- между прочим, его отец осведомился, как он у меня занимается, и услышав, что неважно, запретил ему ходить в кино. Однако виновники первого инцидента отказались извиниться, но тут меня выручил Базилевский — предложил преподавать в том классе вместо меня, уступив мне свой старший класс, намного приятнее другого. Старшеклассники всегда меня поддерживали. Положение нашего директора усложнялось. Чтобы как-то подкрепить свою репутацию, он созвал общее родительское собрание, на котором атмосфера сразу накалилась. Однако в конце-концов, благодаря убеждениям здравомыслящих людей, ему общим голосованием выразили доверие. Поблагодарил директор собравшихся на восточный лад: встал на колени и ударился лбом о пол. Эта сцена произвела на меня неприятное впечатление. Все это было ни к чему, ибо становилось ясным, что новые власти будут назначать новых людей, вводить новые порядки во всех областях, включая и народное образование. Революция будет проникать повсеместно. Неприятное впечатление все усиливалось… Провожая меня, начальник отделения земельных книг при окружном суде Вильперт сказал мне: «Вы не можете не признать, сколь терпеливы и сердечны русские люди, только подумайте, как хорошо они к вам относились, как вам во всем помогали!» Я могу привести такой пример : я не говорил директору, что у нас родился сын, но он сам по себе выхлопотал мне 150 рублей единовременного пособия.

На пристань нас провожали обе наши служанки, обязательно хотели еще немного подержать «нашего Вильфридушку». Перед домом нас ждали жених и невеста из отдаленного эстонского поселка. Они слышали, что мой отец пастор, и просили их обвенчать. Но у нас времени уже не оставалось, пароход нас не будет ждать, и отец предложил им поехать с нами до следующей остановки. Эстонский отец знал неважно, но достаточно для совершения обряда венчания. Венчал он их в просторной каюте, свидетелями выступал я и какой-то немецкий господин. Отец выписал им временный документ, на основании которого они могли получить у пастора в Ярославле официальное брачное свидетельство. На следующей пристани молодожены сошли на берег.

Путешествие вверх по Сухоне было на редкость приятным. Пароход был комфортабельным, мы любовались крутыми берегами, чаще всего покрытыми густым лесом. В Тотьме мы встретили пленных турок и узнали, что очень много австрийских пленных погибло на строительстве Мурманской железной дороги. Пересесть с парохода на поезд в Вологде нам помогли интернированные немцы, и до Петрограда мы добрались без особых приключений.

Там мы в остановилисьв общежитии Анненшуле. Списки репатриируемых балтийцев уже были составлены, но барону Мейендорфу удалось, заручившись согласием советских властей, включить нас в дополнительный список, и вскоре мы отправились в дальнейший путь. Странно было видеть черно-бело-красный флаг, развивающийся над германской миссией, и встречать на улице, возвращающихся на родину немецких военнопленных в военной форме. С продуктами питания в Петрограде дела обстояли плохо. Вдова адмирала Ессена (*Николай Оттович фон Эссен, командующий Балтийским флотом до 1915 года) могла нам предложить лишь тоненькие лепешки из картофельной шелухи с небольшим добавком муки. Мы бы охотно поделились нашим хлебом с другими, особенно с директором Анненшуле Игелем, но он был нам необходим для дороги. Немного хлеба мы оставили моему брату Отто, он все не мог решиться уехать, надеялся, что еще сможет помочь своим петроградским знакомым. Когда же в декабре он отважился перейти границу, латыш-красногвардеец, признав в нем пасторского сына, отправил обратно в Петроград, где брат и скончался в декабре 1918 года в тюремном лазарете. А вот нашему двоюродному брату посчастливилось: он успел вовремя перебраться через границу.

Незабываемой осталась наша поездка на Балтийский вокзал. Не поспели мы погрузить в переполненный трамвай нашу дочурку, как вагон тронулся. Спасибо, какая-то пассажирка, видевшая, что произошло, успела нам крикнуть, что довезет девочку до вокзала. И действительно на вокзале нас ждала наша дочка. Начальником транспорта был барон Каульбарс. В тот же день, в сопровождении русских солдат, мы в нашем товарном вагоне доехали до Торошина, неподалеку от Пскова, и пересекли демаркационную линию. Поезд остановился. Появилось два немецких офицера. Мы вздохнули с облегчением. Вокзал в Пскове был украшен гирляндами, «Добро пожаловать!» было написано по-немецки. На следующий день, уже без остановок, нас привезли в Вольмар, оттуда мы поехали в Салис, в отцовский пасторат. Наконец дома! Домой-то мы вернулись, но до мирного времени еще было далеко. Вместо преподавания в школе, меня ожидало ополчение. А отца — мученическая смерть. И все это на благо отечества!

ПРОДОЛЖЕНИЕ.

21 декабря 1980 г. Многоуважаемая семья Шлау!

Несколько месяцев тому назад одна из моих тетушек рассказала мне о прочитанной ею статье с описанием Великого Устюга. Мы заказали себе книгу с этой статьей — «Ежегодник балтийских немцев» том ХХУП, 1960 г., и я усердно занялась изучением того, что господин Вильгельм Шлау написал об Устюге и о его обитателях. Так впервые мне удалось услышать, что об этом русском городе рассказывает человек, живший там взрослым. Жила там и моя мать с сестрами, но тогда были они слишком молоды /14, 13 и 3 года/, чтобы видеть и помнить то, что может в своей памяти сохранить взрослый. Потому-то для меня важно все, что пишет господин Вильгельм Шлау. Для меня Великий Устюг, где проживали мои прадедушка и прабабушка всегда имел большое значение. Там мой прадедушка Людвиг Зебальд был владельцем пивоваренного завода. Там похоронена моя прабабушка. В Великом Устюге выросли их дети, в том числе мой дедушка, брата которого называли «Баварец 3ебальд». 0н и его жена София, урожденная Ротерс, для моей мамы и ее сестер были «дядей Георгом и тетей Cофией». В июле или августе 1914 года интернировали в Везенберг (Эстония). Моего деда и отправили вглубь России, но ему посчастливилось добраться до Устюга, где жил его брат. В октябре 1914 года моя бабушка, Алида Э. Иогансон, покинула Везенберг и с детьми последовала за мужем. В Устюге вся семья должна была еженедельно отмечаться в местной полиции. Жили они в доме брата моего дедушки, Георга Зебальда. С особенным удовольствием моя мама вспоминала вечера, когда к дяде Георгу и тете Софии приходили гости: лежа в кроватях, моя мама и ее сестры /своих детей у дяди и тети не было/ слушали, как взрослые музицируют. Как чудесно было засыпать под музыку! Дядя Георг играл на скрипке, а тетя София — на poяле. В конце 1915 года мой дедушка проштрафился: вышел за черту города, за что его сослали в Лальск. А он всего-навсего ходил на могилу своей матери, которая была похоронена за пределами города… Зимой 1915-16 г.г. к дедушке поехала наша бабушка с моей мамой /13лет/ и младшей дочкой /4 года/. Две другие дочки оставались на пару месяцев у тети Софии, но той же зимой, в марте или апреле, тоже поехали к отцу. А было им тогда 14 и 13 лет. Пути семьи Шлау и семьи нашей перекрещивались, когда господин Шлау приехал в Устюг, мои тети были еще там, но вряд ли они с ним встречались. Моя бабушка где-то в 1897 или 1898 году, была у Пецов домашней учительницей. Когда в годы первой мировой войны бабушка Алида Иогансен нашла убежище в Устюге, ее детей стала учить младшая дочь Пецев, Фрида. Ведь тогда немецким детям в школу ходить не разрешалось. Несколько лет тому назад я начала задавать «семейные вопросы», надеясь когда-нибудь написать историю нашей семьи. Из описания господина Вильгельма Шлау я узнала много того, чего не знали ни мама, ни ее сестры. Потому-то я так обрадовалась его воспоминаниям в «Ежегоднике». Большую радость для меня представляет каждый кусочек информации, которым я смогу воспользоваться — будь то об Устюге, об обычаях, о природе или моей родне. Есть у меня к Вам несколько просьб. Надеюсь они Вас не слишком обременят. Начну с вопроса: знаете ли вы что-либо о судьбах семей Пец, Ротерс и Глезер? Ни моего дедушки, ни моей бабушки нет в живых и их я уже спросить не могу. Ни мама, ни ее сестры не помнят, чтобы они что-нибудь слыхали об этих родственниках. Мы знаем только, что Зебальды, Георг и София из России уехали. Бежали они через Архангельск. Когда точно, мы не знаем, и потом жили в Германии, в Доосе, пригороде Нюрнберга. Жили они там y cyпругов Дайнлайн, тоже беженцев из Устюга, так что, пожалуйста, если только возможно, расскажите мне, что Вы знаете о судьбах этих семей. Хочу также попросить Вас о видовых открытках, о фото Великого Устюга и его окрестностей. Надеюсь, может быть, у Вас что-нибудь сохранилось. У нас все пропало, остался только снимок пивоваренного завода моего прадедушки. Само собой разумеется, я возьму на себя все расходы по фотокопированию и пересылке. Может быть у Вас сохранились какие-нибудь снимки моих родственников -Пецов, Глезеров, Ротерсов, Зебальдов. Если Вас интересует, могу прислать фотокопии снимков с Георгом и Софией Зебальд, а также вид пивоваренного завода. Заранее, от всего сердца благодарю Вас. С приветом, Ваша Frau Doktor Sigrid Maldonado , 84 Liberty Hill Road BEDFORD — RFD 5 NEW HAMPSHIRE, 0310 2, USA.

Здравствуйте, Ротраут!

Ваше письмо от я получил в середине октября. Задержка ответа вызвана тем, что я не знаю немецкий язык. Вся семья моего деда Арнольда Христиановича после революции осталась в России. Из Великого Устюга с замужними дочерьми в 1925 году они уехали под Москву, где и жили до начала войны 1941-45 гг. В конце 1941 года всех немцев переселили в Казахстан, где большинство их нашло свой последний приют. Сейчас остались только внуки. Из мужчин – один я, братья погибли во время войны. Еще живы две сестры – дочери Шарлотты Пец и Эдуарда Глезера. Посылаю Вам копию фотографии семьи Шлау, датированную апрелем 1918 года. Я имею небольшой фрагмент письма Вашего отца с описанием вашей жизни в доме моего деда. Хотелось бы получить полный текст воспоминаний Вильгельма Шлау о Великом Устюге. Если Вас интересуют более подробные сведения, пишите. С уважением. Арнольд Пец.

P.S. Если возможно, сообщите адрес внучки Карла Зебальда в Канаде.

Уважаемый господин Пец. Ваше письмо от 15.11., которое прибыло сегодня, доставило нам очень большую радость. Нас очень тронуло, что наша старая семейная фотография 1918 года так долго хранилась в Вашей семье. Мне уже 80, а моему брату Вильфриду 77 лет. Наш дедушка пастор Карл Шлау был расстрелян в 1919 году большевиками в Риге. Наш отец Вильгельм Шлау умер в 1978 году в возрасте 92 лет, а наша мать в 1984 – в возрасте 96 лет. У нас есть еще брат, он родился в 1920 году и 2 сестры, родившиеся в 1923 и 1926 годах в Mитаве. Вы просите прислать Вам статью моего отца, что я охотно делаю. Кроме того, я сделала родословную Вашей семьи по воспоминаниям нашего отца и прошу уточнить ее и добавить. Также посылаю Вам адрес внучки Карла Зебальда — Сигрид Малдонадо. Она будет писать Вам сама, так как очень расспрашивала нас про устюжские семьи Петц, Ротерс и Глезер. Но мы могли дать ей очень мало сведений о них. Прошу прислать фото Вашего дедушки и бабушки, которая явилась крестной матерью моего брата Вильфрида. Я рада, что у Вас есть кому перевести мои письма, так как мой русский язык очень неудовлетворителен. В Великом Устюге я говорила только на русском языке, а с 10 лет у меня не было случая говорить на нем. Желанию Вам всего хорошего. Ваша Ротраут Иордан – Шлау.

Wilhelm Schlau.

lm Ersten Weltkriege in RuBland

Den Ausbruch des Ersten Veltkrieges erlebten wir in Mitau, wo ich an der von der Ritterschaft unterhaltenen Landesschule unterichtete. Die Lage der Deutschen wurde schwieriger. Sowohl von der russischen als auch von der lettischen Seite gab es Anfeindungen, Verdachtigungen, Denunziationen. Beamte deutschen Volkstums wurden ihrer Amter enthoben, fuhrende deutsche Manner aus dem Randgebiet ausgewiesen. An die Stelle des Polizeimeisters Schnee trat ein Russe Morkotun. Unser Schulgebaude wurde vom Militar beschlagnahmt, die Klassen in Privathausern einzeln untergebracht.

Im Fruhjahr 1915 stieβen die deutschen Truppen bis kurz vor Mitau vor, wichen damn wieder zuruck. So wagten wir es, fur die Sommerfenen in mein Elternhaus, das Pastorat Salis im Kreise Wolmar, zu gehen. Unterdessen aber wurde Mitau besetzt und die Front verlief zwischen Mitau und Riga. Eine Heimkehr dorthin war nicht mehr moglich. Ich sah mich gezwungen, in Riga an Privatschulen Arbeit zu suchen. Die staatlichen Schulen waren evakuiert, die Schulverwaltung nach Dorpat. Ich war als Lehrer der Landesschule vom Mihtardienst befreit, jetzt aber wurden Lehrer, die in meiner Lage waren, aufgefordert, sich zum Wehrdienst zu stellen. Ich wurde vorlaufig zuruckgestellt und erhielt den Rat, mich nach einer Arbeit an einer staatlichen Schule umzusehen; beim nachsten Mai wurde ich eingezogen werden.

So wandte ich mich nach Dorpat und erhielt in der Kanzlei des Kurators vom Leiter der fruheren Schulverwaltung, Rutzky, meinem einstigen Klassenleiter am Stadtgymnasium in Riga, den Rat, mich nach Petrograd zu wenden. Dort gab es an den deutschen Kirchenschulen keine freien Stellen, und der Direktor der Reformierten Kirchenschule Brock gab mir eine Empfehlung an den Gehilfen des Kultusministers, den Grafen Raczinsky; dieser empfing mich sehr liebenswurdig und wies mich an den Gehilfen des Kurators des Petrograder Lehrbezirks Markow.

Ob in einem anderen Lande als hier im zaristischen Ruβland ein junger arbeitsuchender Lehrer ebenso liebenswiirdig und selbstverstandlich empfangen worden ware?? Markow machte mir 3 Angebote: zur Auswahl Archangelsk, Wilikij Ustjug und Beloosero. Ich rechnete damals schon mit der Moglichkeit einer Verschickung meines Vaters als Propst des Wolmarschen Sprengels. Da entschied ich mich im Einklang mit dem Rat von Markow fur Ustjug, da Beloosero zu nah im Westen lag und durch Archangelsk der Hauptverkehr Ruβlands mit seinen Verbundeten im Westen ging. So konnte nur Ustjug vielleicht fur meinen Vater als Verbannungsort in Frage kommen. Ustjug heiβt „Mundung des Jug», der in die Suchona mundet, die von da an die „Kleine Dwina» heiβt und bald darauf von Kotlas an zusammen mit der Wytschegda die Nordliche Dwina bildet, die bei Archangelsk ins Weiβe Meer flieβt.

Die Wahl erwies sich als richtig. In Petrograd war ich bei meinem Studienkameraden Friedrich von Dahl, Arzt am deutschen Alexander-Hospital, untergekommen. Unmittelbar vor meinem Aurbruch wurde mein Bruder Otto mit einem Teil der Rigaer Kommerzbank nach Petrograd evakuiert. Ich besuchte dort noch vor meiner Abreise den Vorsitzenden des Schulrates unserer Lahdesschule, den Graf en Paul Medem-Elley. Er bevollmachtigte mich, sollte ich vor ihm heimkehren, Dir. Hunnius mitzuteilen, daβ er mir die sofortige Wiedereiristellung an der Schule zugesichert babe; sollte er vor mir da sein, so werde er dafur sorgen.

Meine Reise ging bei starkem Frost liber Wologda bis Wjatka, wo ich den dorthin verschickten Baron Manteuffel-Katzdangen besuchte, und dann nordwarts in Richtung Kotlas bis zur Station Lusa.

Daft Baron Manteuffel deutsche Bauern aus Wolhynien auf seinen Gutern in Kurland angesiedelt hatte und als Bonner Borusse des deutschen Kaisers Corpsbruder war, bot naturlich Anlaβ fur seine Ausweisung. Er trug ungebrochen sein Los, bewegte sich, als ware er frei wie immer, machte dem Gouverneur einen Besuch, kummerte sich um die vielen dort untergebrachten reichsdeutschen Zivilgefangenen, veranstaltete Lesegottesdienste, vollzog Beerdigungen. Als meine Frau zwei Monate spater mit unserer kleinen Tochter mir nachreiste, hat er sic freundlich in Wjatka betreut.

Von Lusa waren 60 Werst bis Ustjug mit Bauern- oder Fuhrmannsschlitten zuruckzulegen. Zum Gluck hatte ich bei meiner Abreise einen schonen Fahrpelz aus dem Nachlaβ Alexander v. Pistohlkors-Koltzen geschenkt bekommen. Ich tat mich mit einem Mitreisenden aus Ustjug zusammen und kam in einem von ihm empfohlenen guten Gasthaus in Ustjug unter. Am nachsten Vormittag begab ich mich ins Gymnasium und stellte mich dem Direktor vor. Der Tag war schulfrei, denn die Kalte betrug minus 25 Grad Reaumur. Der Direktor Pomjalowsky empfing mich liebenswurdig. Er stammte aus Petrograd, wo sein Vater Dekan der historisch-philologischen Fakultat war. Er war in verhaltnismaβig jungen Jahren Staatsrat und trug den Wladimirorden 4. Kl., stand politisch rechts. Der Inspektor Poljsky war konstitutioneller Demokrat. Mit dem Slawisten und Historiker Basilewsky, einem Sozialdemokraten, habe ich in diesen Jahren am meisten geteilt. Erwalinen mochte ich noch den Sozialrevolutionar, Leiter der hoheren Elementarschule, Jakubow, und vor all em Theodor Heitmann, Absolventen einer Petersburger deutschen Ktrchenschule. Er hatte bis 1905 das Gymnasium geleitet, infolge der Schwierigkeiten in der Revolutionszeit die Leitung aufgegeben und war als I.ehrer an der Schule geblieben.

Es erwies sich, daβ wenig Stunden fur mich frei waren, die Besoldung sich nach der Stundenzahl errechnete, und ich als Deutscher wahrend der Kriegszeit auch nicht Klassenleiter sein durfte. Daher belief sich mein Gehalt anfangs auf 60 Rubel, wahrend ich 45 Rubel monatlich an Kostgeld aufbringen muβte. Das sah recht trube aus. Der Direktor nahm sich sehr freundlich der Fragemeiner Unterbringung an, schiekte einen Schuldiener herum. So kam ich in das saubere Einfamilienhaus mit Zentralheizung des Gesanglehrers Kostjamin, der im Hauptberuf Sekretar des Erzbischofs war, mit einer nahen Verwandten des Stadthauptes verheiratet. Seine beiden Sohne beeuchten das Gymnasium. So knupftcn sich Beziehungen zur Jugend und zur Gesellschaft an. Der alteste Sohn hieβ Prokopiy, zu Ehren des heiligen Prokopius, des Ortsheiligen deutscher Herkunft. Durch sein Gebet soil ein heraufziehender Steinregen von der Stack abgewandt worden und in einer Entfernung von etwa 20 Werst niedergegangen sein. Alljahrlich ging eine Prozession an seinem Jahrestage zum Steinacker hinaus.

Es war fur mich nicht leicht, in spannungsvoller Zeit diesen Postcn zu ubernehmen. Zum Gluck handelte es sich um eine Gegend fern vom Getnebe der Welt und ohne Chauvinismus. Dennoch gab es manche recht peinliche Situation, wie mir das gleich am zweiten Tage deutlich wurde. Es waren noch immer Frostferien. Der Direktor hatte mich zu sich bitten lassen, um mit mir die Stundenverteilung zu besprechen. Anwesend waren in der Kanzlei der Inspektor, der Kollege Basilewsky, der Sekretar und der Schreiber. Am Schluβ der Besprechung erklarte der Direktor, er habe eine Bitte an mich, deren Erfullung ich von vornherein zusagen sollte. Auf meine Erwiderung «wenn moglich, gerne» eroffnete er mir, die Schiiler hatten die Gewohnheit, den Lehrer mit Vor- und Vatersnamen anzuredcn. Nun fuhrte ich die z. Z. in Ruβland unpopularsten Namen: Wilhelm, siehe Kaiser Wilhelm, und Karls Sohn, siehe Kaiser Karl. Daraus konnten sich fatale Zwischenfalle ergeben. Er schluge mir vor, mich etwa Wassiliy Kirilowitsch zu nennen. Ich entgegnete, bei den ererbten Namen bleiben zu wollen und hoffte, die Schu¬ler waren gut erzogen, daβ sich hieraus keine Schwierigkeiten ergeben wurden. Man sah dem Direktor an, daβ diese Antwort ihm gegen den Strich ging, dennoch verbeugte er sich mit bittersuβem Lacheln, dankte fur mein gunstiges Vorurteil und meinte, trotzdem konne Verschiedenes passieren, aber mein Wunsch sei entscheidend. Ich hatte den Eindruck, etwas verschuttet zu haben. Als er mich am nachsten Morgen in die Arbeit einfuhrte, wandte ich mich auf der Treppe an ihn mit den Worten: „Herr Direktor», er unterbrach mich, er heiβe Michail Iwanowitsch. Also „Michael Iwanowitsch, nehmen Sie es mir nicht ubel, daβ ich Ihren wohlgemeinten Rat gestern nicht angenommen habe, aber ich habe mich oft uber Leute aufgehalten, die jetzt ihren deutschen Namen verleugneten» (ich dachte dabei besonders an den Prokureur der hl. Synode Gabler, der sich nach seiner Frau Dessjatowsky nannte), daβ ich mich schamen muβte, etwas Ahnliches zu tun». Darauf legte mir der Direktor die Hand auf die Schulter und sagte: „Golubtschik, (Taubchen) ich verstehe Sie vollkommen, Sie hatten darin einen Mangel an Civilcourage gesehen.» Ich habe mit dem Direktor nie einen Konflikt gehabt, bin von ihm immer zuvorkommend ritterlich, ja wohlwollend behandelt worden. Das Gesprach in der Kanzlei wurde im Kollegium und in der Stadt bekannt und hat mir nur Gutes eingebracht. Ich komme darauf noch zuruck.

Ich ubernahm Unterricht in Latein, Deutsch und alter Geschichte. Die Schuler waren willig, nicht schwer zu behandeln, brachten aber nicht viel mit. Das Gymnasium lag an der Suchona, uber die hin sich ein weiter Blick bot. Auf der Suchona gingen schone weiβe Raddampfer, ahnlich wie auf dem Rhein, bei hohem Wasserstande wurden sie ab Kotlas von kleineren Schiffen abgelost. Auβerdem bestand auf dem Flusse ein lebhafter Warenverkehr mit Schleppzugen. Die Stadt hatte 30 000 Einwohner, in ihrer Mitte befanden sich ein groβes Nonnen- und ein Manner-kloster, auβerhalb der Stadt noch 2 Nonnenkloster. In einem derselben, erzahlte man sich, verbringe die Groβfurstin Elisabeth, Witwe des ermordeten Groβfursten Sergey, Schwester der Kaiserin, ihren Lebensabend.

Die groβe Zahl der Kirchen erklarte sich daraus, daβ durch Ustjug — vor dem Bau der sibirischen Eisenbahn — eine belebte Handelsstraβe gefuhrt hatte und die wohlhabenden Kaufleute sich mit der Einrichtung eigener Kirchen uberboten hatten. Die Hauptkirche hatte eine besonders schone Glocke. Der erste Schnee fiel manchmal schon Ende August, aber bestimmt Ende September. Dann wurde die Schiffahrt eingestellt, denn der Fluβ fror bald zu. Wir haben Froste bis zu —43 Grad Reaumur erlebt. Ich kaufte mir ein Paar mit Rentierfellen beschlagene Schneeschuhe. Der Schnee lag oft so hoch, daβ die Pferde versanken, wenn ein Schlitten dem anderen von der festgefahrenen Spur ausweichen muβte. Bei windstillem Wetter spurte man auch scharfere Kalte wenig. Bei 26 Grad Reaumur habe ich zusammen mit einer schwedischen Krankenschwester, die an der kleinen Krankenstation der reichsdeutschen Zivilgefangenen tatig war, Hinimel sah man Kolkraben kreisen, horte weithin ihr „Krah, krah» oder „Krau, krau!!» Im Schnee sah man viele Wolfsspuren, die bis in die Stadt fuhrten. In einer Nacht batten Wolfe vor unserem Hause einen Hund gerissen.

Auch Baren kamen vor. Im Marz schmolz der Schnee bei Sonnenschein, und das Wasser floβ von den Dachern, und nachts gab es bis — 30 Grad Reaumur, so daβ man morgens uber den verharschten Schnee mit dem Schlitten fahren konnte. Bei solcher Witterung sollen Bauern auf Schneeschuhen Elche gejagt haben, die durch den Schnee brachen, bis sic ermattet nicht mehr weiter konnten. — Prachtig war der Eisgang. Den letzten Schnee haben wir einmal Ende Mai erlebt. Der Fruhling setzte dann mit Macht ein. Die Wiesen waren bald voller bluhender Trollblumen. Um die Sonnenwende war es kaum 2 Stunden dunkel. Ich habe damals noch kurz vor 23 Uhr eine Schnepfe geschossen. Riesige Scharen von Enten und Wildgansen zogen im Fruhling und Herbst durch. Obst gedieh nur an geschutztcn Stellen. Die Flora war nicht mannigfaltig, aber das Vorhandene bluhte in groβen Mengen. Auch an Pilzen und Beeren war der Wald reich. Eine besonders aromatische Beere, Polenika genannt, wuchs wie die Schellbeerc an feuchten Stellen.

Ich habe einmal eine Nacht mit dem Sohn des Apothekers Glaser an der Mundung des Jug in die Suchona verbracht, ohne daβ wir auf durchziehende Ganse zum Schuβ gekommcn waren. Einen tiefen Eindruck haben die Flusse in mir hinterlassen, namentlich im Gebiet von Kotlas, wo Suchona und Wytschegda sich vereinigen und im Fruhjahr bei Hochwasser weite Flachen uberschwemmt wurden.

Hier nahm ich also kurz vor Weihnachten 1915 meine Schularbeit auf. Schwierigkeiten mit den Schulern ergaben sich nicht. Ich mag auch Gluck gehabt haben. Als ich gleich anfangs einem Primaner eine gedruckte Ubersetzung aus dem lateinischen Text nahm, baten mich Vertreter der Klasse, den Vorfall weder dem Klassenleiter noch dem Direktor mitzuteilen. Ich ging darauf ein, da es die erste Bitte der Schiller ware. Die Folge davon war eine gewisse Courtoisie mir gegenuber. Die Kollegen kamen mir freundlich entgegen. Gleich am ersten Sonntag lehnte der Inspektor meinen Antrittsbesuch als „chinesische Zeremonie» ab und lud mich zum Abend ein. Ich traf dort auch andere Gaste. Trotz des wahrend des Krieges herrschenden Alkoholverbots gab es den dort reichlich, und ich muβte mithalten. Ich ging darauf ein und muβte, als es mir genug schien, doch noch auf das Wohl der Hausfrau trinken. So kam ich auf viele Schnapse und war am nachsten Tage recht benommen, galt also auf diesem Gebiet als schwach und wurde geschont.

Als Deutscher habe ich auf keiner Seite zu leiden gehabt. Nach Weihnachten trug mir der Direktor den Padagogikunterricht in der obersten Klasse des Madchengymnasiums an; ich hatte unter meinen Promotionsfachern auch Padagogik gehabt. Der Direktor leitete auch die Lehrerkonferenz des Madchengymnasiums. Ich habt unter der schlichten und mutterlichen Leiterin Sawarina gut arbeiten konnen. Zum Kollegium gehorte als Deutschlehrerin Frl. Eleonore Glastr, Tochter des Apothekers, die in hohem Ansehen stand. Vor meinem Antntt erklarte mir der Sohn meiner Hauswirte, die Madchen freuten sich auf meinen Unterricht. Auf meine Frage „Woraufhin?» entgegnete er, dafur hatten die Primaner gesorgt. Das Verhalten der Schulerinnen war einwandfrei, und nach der Abschluβprufung luden sie mich zu einer Gruppenaufnahme ein.

Die interessanteste Kollegin war die Mathematiklehrerin, die jalirelang Rechnerin an der Sternwarte in Pulkowo bei Petrograd gewesen und vielgereist war. Einmal fragte sie mich in Gegenwart des Direktors, ob ich nicht wieder durch das schone Deutschland reisen wolle. Der Direktor meinte dazu, ihm sei sogar ihre dortige Sauberkeit zuwider. Sehr interessant war, daβ die in der russischen Presse viel behandelte deutsche Vorherrschaft sich auch in Ustjug abzeichnete. Auβer dem erwahnten Kollegen Heitmann gab es noch andere Deutsche auf verantwortlichem Posten: so den Prasidenten des Bezirksgerichtes Auer, der aus Petrograd stammte, den Oberstaatsanwalt Rrchtlich aus Jakobstadt in Kurland, verheiratet mit einer Dorpatenserin geb. Wunsch den Chef der Grundbuchabteilung Wilpert, kurlandischer Herkuntt.

In den ersten Februartagen kam meine Frau mit unserer zweijahrigen Tochter Rotraut nach. Ich holte sie von der kleinen 45 Werst von Ustjug entfernten Station Ssawatija ab. Sie waren in Petrograd bei meinem Bruder Otto und in Wjatka, wie erwahnt, von Baron Manteuffel betreut worden. Die Fahrt durch die tiefe Schneelandschaft bei minus 8 Grad war schon, und man meinte, es ware um 0 Grad. Aufregend war der Abstieg auf einer schmalen Spur zur Dwina hinunter. Das Pferd konnte die Kibitka nicht halten, und so ging es in wildem Lauf bis auf das Eis. Zum Gluck kam uns kein Gefahrt entgegen. Ich hatte mir cine Uniformmutze angeschafft, die mein Ansehen in der Offentlichikeit hob, trug aber sonst keine Uniform, was mir mit Zustimmung des Direktors Ausgaben ersparte.

Fur uns drei war der Raum bei Kostjamm zu eng geworden, so wiesen sie uns an ihre deutschen Nachbarn, die Familie Paetz, auf deren Grundstuck ein kleines evangelisches Kirchlein, von ihren Vorfahren erbaut, stand. Sie nahmen uns auf und haben uns in Treue durch diese Jahre geholfen. Die Familie war uber Archangelsk aus Kiel nach Ustjug eingewandert, wo der Vater des Hausherrn schon Burgermeister gewesen war. Der Sohn Arnold besafi aufter dem Hause eine Dampfmuhle und Sagerei, Fastkahne und Schleppdampfer, die auf den Flussen verkehrten, und aufierhalb der Stadt das Gutchen Jeskino. Er war ein fleiβiger, ruhiger Mann, schlicht und zuverlassig. Sein Sohn ging ihm zur Hand und war wahrend der Schiffahrt nur auf dem Wasser. Mittelpunkt des Hauses war die prachtige Frau Bertha geb. Rothers aus Archangelsk, wo sie die deutsche Kirchenschule besucht hatte. — In der Familie wurde meist russisch gesprochen, aber zu Familienfesten wurden deutsche Auffuhrungen veranstaltet, und wenn Frau Paetz mit ihrer Schwester Frau Sebald vierhandig Klavier spielte, zahlten sie den Takt unbedingt deutsch. Auch zu Weihnachten verlief alles deutsch. — Von den vier Tochtern waren zwei mit Vettern Glaser verheiratet, die im Felde waren. Einer von ihnen und die beiden unverheirateten Tochter wohnten im Hause, ebenso ein gelahmter Onkel. — Sie raumten uns ein groβes, durch die Scherwand geteiltes Zimmer ein und im Herbst, als mein Vater zu uns kam, auch das gegenuber liegende zweite Zimmer. Der dritte Bruder, Berend Paetz, leitete die ortliche Abteilung der Bank fur auswartigen Handel und besaβ das Gutchen Ssawino, das anmutig an der Suchona lag. Seine Frau war eine geb. Brown aus Archangelsk, sein Sohn mein Schuler im Gymnasium. Die Schwester der drei Bruder Paetz war mit dem Apotheker i. R. Theodor Glaser verheiratet. Seine drei Sonne waren im Felde, zwei waren Fandwirte, einer Fandmesser. Frau Paetz hatte am Ort ihre beiden Bruder, von denen einer eine Drogerie hatte, der andere Mechaniker war und auch eine Brown zur Frau hatte. Die Schwester von Frau Paetz war mit dem Besitzer einer groβen Bierbrauerei „Nordliche Bavaria», dem Bayern Sebald, verheiratet. Durch Aufnahme in die russische Untertanenschaft war ihm sein Besitz geblieben. Ganz still haben sie manchem deutschen Zivilgefangenen geholfen. Zur Familie gehorte auch ein wohlhabender, anregender Vetter James Paetz.

Deutsche waren auch ein Ingenieur an der Wegebauverwaltung, dessen Tochter Brunhilde hieβ. Zu diesen deutschen Menschen russischer Staatszugehorigkeit kam noch eine bedeutende Anzahl deutscher Zivilgefangener, zu denen wir, besonders nach der Revolution, Beziehungen fanden, vor allem zu dem kurz vor seinem Staatsexamen in Dorpat stehenden Medizinstudenten Konrad Kuhne. Durch ihn lernten wir einen aus Reval geburtigen Moskauer Industriellen Schott kennen. Kuhne hatte eine Ambulanz, eine Revierstube und eine schwedische Rotkreuzschwester als Hilfe, wurde aber auch von Russen konsultiert. So fand sich fur uns ein Weg zu ihm und er kam haufig auch unaufgefordert, um nach unserem Befinden zu fragen. Kuhne war dort fur die Zivilgefangenen die venia practicandi eingeraumt. — So lieβen sich dem Leben manche Reize abgewinnen. Ganz einfach war es ja nicht, man muβte sehr auf der Hut sein, auch manches herunterschlucken, wie sich das etwa bei folgender Situation ergab: Der Direktor hielt in der Aula einen Lichtbildervortrag zum Kriegsthema. Als erstes wurden die Bilder von Wilhelm II. und Franz Joseph, den Kriegsverbrechern, gezeigt, dann die von Generalen, auf deren brutale Gesichter hingewiesen wurde, ferner ein Bild deutscher Soldaten, die vom Kriegsausbruch in Deutschland uberraschte russische Reisende in einem Schweinestall eingesperrt haben und den Hungernden Wurst und Milch zeigen, die sie sich selbst zu Gemute fuhren. Bei einem Bilde deutscher Knegsschiffe hieβ es, sie hatten leider die Neigung, bei der Begegnung mit englischen Schiffen, abzusacken. Aus einer Gruppe von Primanern in meiner Nahe horte ich die Auβerung, sie glaubten, bisher groβere englische als deutsche Verluste festgestellt zu haben. — Ein anderes Mai war im Lehrerzimmer die Rede davon, eine Klosternovize habe das Kloster verlassen, um einen deutschen Zivilgefangenen zu heiraten. Dabei warf der Direktor die Frage auf, ob sie denn nicht wegen Sodomie gerichtlich bestraft werden muβte, denn ein Reichsdeutscher sei doch ein Tier. Am peinlichsten aber wurde es, als der mir sehr freundlich gesinnte Kollege Kostjamin eines Tages hoch erfreut im Lehrerzimmer die Nachricht von einem groβen Sieg am Naroschsee bekanntgab, und obwohl ich keine Miene verzog und schwieg, mich ansah und wortlich erklarte: „Wilhelm Karlowitsch, glaube der Nachricht nicht und lachle nur». Mein Protest half nicht viel, und einige Tage darauf verkundigte er, ich hatte doch recht gehabt: es ware kein Sieg gewesen, sondern eine Niederlage. In solchen Situationen war man einfach wehrlos. Um so hoher rechnete ich es den Kollegen an, daβ von keinem auch nur einmal irgend ein chauvinistisches oder unduldsames Wort mir personlich gegentiber gefallen ist. Der Direktor betonte mir gegenuber den Gentleman. So sagte er mir einmal, nachdem er bei mir im Unterricht gewesen war, er und ich hatten ein Anrecht auf eine Stelle an einer beliebigen hauptstadtischen Schule.

Im Jahr 1916 besuchte der Kurator, Geheimrat Ostroumow, Ustjug. Er kam gleich in der ersten Stunde nach der Andacht, die ich nicht besucht hatte und ihm somit nicht vorgestellt worden war, in meine Horaz-Stunde in der obersten Klasse. Der Direktor wunschte mir lachend mit einem Handedruck einen guten Morgen. Ich bot dem Kurator meinen Text an und gab die Stunde ohne einen solchen. Sie verlief glatt, ich holte auch die schwachsten Schuler heran. Der Vater Kostjamin ubermittelte mir nachher die Anerkennung der Klasse fur meine unabhangige Haltung gegenuber Vorgesetzten. Nach der Abreise des Kurators teilte der Direktor mir mit, dieser habe mir ein Klassenordinariat und somit volle Berechtigung im Amt zugesprochen. Das war doch wieder ein Beweis fur den Januskopf des Direktors: einerseits der Vertreter eines staatlichen Nationalismus, andererseits die Groβzugigkeit des Kulturmenschen. Ich werde davon noch mehr zu berichten haben. Hier sei noch folgendes zu erwahnen: Der liberale Minister fur Volksaufklarung, Graf Ignatiew, setzte Reife- und bis dahin ubliche Versetzungsprufungen aufier Kraft, fuhrte dafur periodisch abzuhaltende Kontrollprufungen unter Assistenz eines zweiten Lehrers ein. Ich erbat mir die Assistenz des Direktors. Dabei passierte folgendes: Der Primaner, dem ich gleieh zu Beginn meiner Tatigkeit die Ubersetzung abgenommen hatte und den ich mehrfach wegen Mangels an Fleiβ gewarnt hatte, versagte vollig. Man merkte ihm an, daβ er die Nacht durchgearbeitet hatte. Ich erreichte beim Direktor, daβ er sich am spaten Nachmittag nach einem grundlichen Schlaf noch einmal melden durfte. Da machte er die Sache ganz leidlich. Einem anderen sehr fleiβigen aber sprachlich wenig begabten Schuler muβte ich stark Hilfestellung geben, wobei der Direktor schlicht fragte, wer denn eigentlich gepruft werde, der Schuler oder der Lehrer, doch meinen Einwand gelten lieβ, wir waren zusammen marschiert und muβten nun auch zusammen schlagen. Besonders nett war aber, daβ ein Schuler, der seinen Text schon prapariert hatte, bat, sein Taschentuch aus seinem Fach holen zu durfen. Die Sache war etwas auffallend und nachher merkte ich aus Aufierungen des alten Kostjamin, der Junge hatte sich eine unerlaubte Hilfe geholt. Es war noch nicht der Schluβ und bei der nachsten Wiederholung fragte ich denselben Primaner, als er an die Reihe kam, ob er sein Taschentuch bei sich hatte. Ererstarrte ein wenig, die Klasse grinste in sich hinein und ich bekam prompt die Zensur, die Sache sehr hubsch bereinigt zu haben. Es waren doch im Grunde ebensolche Menschen wie wir und durch richtige Behandlung mit etwas Humor zu haben.

Ganz merkwurdig war, daβ mir der Direktor einmal in der Prima den Unterricht in der Geschichte Rufilands ubertragen wollte, vielleicht, um das damals schon heiβe Fach auf noch unbelastete Schultern abzuschieben. Auf meinem Einwand, ich sei ja bloβ in der alten Geschichte zu Hause, entgegnete er: Ein guter Lehrer muβte zu jeder Sauce passen, lieβ meinen Protest aber gelten.

Im Fruhling machte ich einen Ausflug zweier Klassen zu Schiff die kleine Dwina abwarts bis Kotlas mit und dann die Wytschegda aufwarts bis Solwytschegodsk, einer alten Salzstadt, Ustjug an Umfang und Bauart ahnhch. Im Sommer 1915 habe ich mit einer Gruppe alterer Schuler auf einem Dorf Familien im Felde stehender Vater bei Erntearbeiten geholfen.